Himbeere

.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}.mw-parser-output table.taxobox{background:white;border:1px solid #72777d;border-collapse:collapse;clear:right;float:right;margin:1em 0 1em 1em}.mw-parser-output table.taxobox>*>*>th{background:#9bcd9b;border:1px solid #72777d;text-align:center}.mw-parser-output table.taxobox.palaeobox>*>*>th{background:#e7dcc3}.mw-parser-output table.taxobox.parabox>*>*>th{background:#b9b9b9}.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.Person,.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.taxo-name,.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.taxo-bild,.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.taxo-zeit{text-align:center}

| Himbeere | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Himbeere (Rubus idaeus), Illustration | ||||||||||||

Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

Rubus idaeus | ||||||||||||

L. |

Die Himbeere (Rubus idaeus) ist eine Pflanzenart aus der Untergattung Idaeobatus in der Gattung Rubus innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die vielfältige Nutzung der Pflanze durch den Menschen spiegelt sich in zahlreichen regionalen Volksbezeichnungen wider.

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung

2 Ökologie

3 Vorkommen

4 Systematik

5 Namensherkunft

6 Verwendung

6.1 Geschichte

6.2 Sorten

6.3 Anbau

6.4 Weltproduktion

6.5 Krankheiten und Schädlinge

6.6 Nutzung

6.7 Nährwert/Inhaltsstoffe

6.8 Verwendung als Heilpflanze

7 Quellen

7.1 Literatur

7.2 Einzelnachweise

8 Weblinks

Beschreibung |

Der Himbeerstrauch erreicht eine Wuchshöhe von 0,6 bis 2 Meter.[1] Die Ruten sind mit feinen Stacheln besetzt. Die wechselständig an den Sprossachsen angeordneten Laubblätter sind gestielt. Die unpaarig gefiederten Blattspreiten bestehen aus drei, fünf oder sieben gezähnten Fiederblättern.

Blüte der Himbeere

Zwischen Mai und August werden von den einzelnen Sprossachsen abgehend rispige Blütenstände gebildet. Die zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch und fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Der Blütenboden ist stark vorgewölbt. Es sind fünf Kelchblätter vorhanden. Die fünf freien Kronblätter sind weiß. Die über zwanzig Staubblätter sind frei und fertil. Es sind freie Fruchtblätter vorhanden.

Die bei Reife roten, bei Zuchtformen auch gelben oder schwarzen, weichen Früchte sind, anders als der Trivialname Himbeere suggeriert, botanisch gesehen keine Beeren, sondern Sammelsteinfrüchte, die sich aus den einzelnen Fruchtblättern bilden. Anders als bei der Brombeere ist die Frucht nur lose an den Blütenboden gebunden und kann leicht abgezogen werden. Je nach Sorte können Himbeeren von Juni an bis zu den ersten Frösten im Spätherbst geerntet werden. Ihre Hauptgeruchskomponente ist das Himbeerketon.

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 14.[2]

Ökologie |

Himbeere

Himbeeren

Die Himbeere ist ein sommergrüner Scheinstrauch. Die aufrechten Sprossachsen werden alljährlich aus dem überwinternden Rhizom neu gebildet. Sie blühen und fruchten im zweiten Jahr (selten bei einigen Kultursorten schon im ersten Jahr) und sterben nach der Fruchtreife ab. Im Gegensatz zu Brombeeren bewurzeln sich die Triebe nicht an der Spitze. Die dünnen, weichen Stacheln dienen nicht dem Klettern.[3]

Die Blüten sind homogame „Glockenblumen mit klebrigem Pollen“. Die duftlosen Blüten bieten reichlich Pollen und Nektar an; sie werden daher häufig von Bienen aller Art (Bienenweide) sowie von Schmetterlingen aufgesucht. Der Nektar hat 46 % Zucker. Blütezeit ist von Mai bis August. Es findet normale sexuelle Vermehrung statt.[3]

Daneben ist vegetative Vermehrung durch unterirdische Kriechsprosse (Wurzelsprosse) möglich. Dadurch ist die Himbeere eine typische Kahlschlagpflanze, die sich auch in Gärten sehr invasiv ausbreiten und so zum „Unkraut“ werden kann.[3]

Die Sammelsteinfrüchte lösen sich im Unterschied zu anderen Arten der Gattung Rubus leicht vom Blütenboden ab. So ist eine Verdauungsverbreitung durch größere und kleinere Säugetiere und durch Vögel möglich. Als Gartenpflanze wird die Himbeere auch durch den Menschen verbreitet. Fruchtreife ist von Juni bis September.[3]

Die Himbeere beherbergt wie Schlehe und Brombeere 54 Arten von Schmetterlingsraupen.[4]

Geerntete Himbeeren

Der Fruchtstand der Himbeere im Werden

Die Blüten und reifenden Früchte werden von verschiedenen Insekten besucht

Längsschnittsmodell einer Himbeere, Botanisches Museum Greifswald

Vorkommen |

In der subalpinen Stufe der subadriatischen Dinariden wachsen Himbeeren truppweise in schneebeeinflussten Vertiefungen oberhalb der Waldgrenze; hier im Opuvani do in der Bijela gora auf 1600 m.

Die wilde Himbeere ist im gemäßigten bis borealen Europa und Westsibirien weit verbreitet. In der mediterranen Zone wird sie nach Süden hin zunehmend seltener und ist an die montanen bis subalpinen Lagen der Gebirge gebunden. In den Alpen steigt sie bis in eine Höhenlage von etwa 2000 Metern, beispielsweise in den Allgäuer Alpen am Walmendinger Horn bis 1930 Meter.[5] Eingebürgerte Vorkommen gibt es im östlichen Nordamerika, in Grönland und in Neuseeland.

Die Himbeere tritt als Waldpionier auf Kahlflächen auf. Sie bevorzugt kali-[6] und nitratreiche Böden in sonnigen bis halbschattigen Lagen, zum Beispiel auf Waldlichtungen und an Waldrändern mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie kühlen Sommertemperaturen. Himbeeren vertragen keine Staunässe, da sie empfindlich gegenüber Wurzelkrankheiten sind.[7]

Pflanzensoziologisch ist die Himbeere in Mitteleuropa eine Charakterart des Rubetum idaei aus dem Verband Sambuco-Salicion.[2]

Systematik |

Himbeeren zählen systematisch zur Untergattung Idaeobatus .mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}(Focke) Focke. Verwandte Arten kommen im östlichen Nordasien (Rubus nipponicus) und in Nordamerika (Rubus strigosus, Rubus melanolasius) vor.[8]

Namensherkunft |

Der von Carl von Linné 1753 erstveröffentlichte[9] wissenschaftliche Name Rubus idaeus lässt sich bis zum Werk De materia medica[10] (entstanden ca. 50 bis 68 n. Chr.) von Dioscurides zurückverfolgen, geht aber wahrscheinlich auf den griechischen Arzt Krateuas (um 100 v. Chr.) zurück.[11]Plinius der Ältere nennt den Namen in seinem Werk Naturalis historia (ca. 77 n. Chr.) an zwei Stellen und schreibt, dass die Griechen die Pflanze „Idaeus rubus“ nannten,[12] weil sie nur im Ida wachsen würde.[13] Wahrscheinlich ist die Art nach dem Ida-Gebirge in der Troas benannt, weil nur dieses Gebirge im Verbreitungsgebiet der Himbeere liegt, während die Art im weiten Umkreis des auch „Ida“ genannten Psiloritis-Gebirges Kretas fehlt.[8]

Der deutsche Name der Himbeere (durch Lautangleichung hervorgegangen aus der althochdeutschen Bezeichnung Hintperi) leitet sich aus der altnordischen und angelsächsischen Vokabel hind (Hirschkuh) ab, bedeutet also Beere der Hirschkuh.[14]

Für den Begriff Himbeere gab und gibt es im Volksmund vielfältige Bezeichnungen. Häufig wurde das Wort Himbeere so abgewandelt, dass die entstandenen Formen an Begriffe wie Honig, Hummel oder Imme angelehnt sind. Ebenso entfiel des öfteren der Konsonant H der Himbeere. Beispiele hierfür sind Imbere (Eifel), Imper (Tirol, Elsass), Himmere (Göttingen), Humbel (bergisch), Himpelbeere (Schlesien), Hindlbeer (Oberösterreich), Hummelbeer (Vorarlberg), Holbeer (bayr.-österreichisch, schwäbisch). Die schweizerischen Bezeichnungen Haarbeeri und Sidebeeri beziehen sich auf die seidige Behaarung der Blattunterseite und der Früchte.[8] Die schweizerische Vereinigung für Vegetarismus führt auf ihrer Homepage noch die Bezeichnung Hohlbeere als Synonym an.[15] Dies ist auch eine ältere Deutsche Bezeichnung, ebenso wie Katzenbeere, Grollbeere, Hexenschmierbeere, Mollbeere oder Ambas etc.[16]

Verwendung |

Geschichte |

Die Himbeere ist bereits seit dem Altertum als Heilpflanze bekannt. Der Gehalt an Vitamin C, Kalium und Fruchtsäuren soll die Abwehrkräfte und die Wundheilung fördern. Im Mittelalter wurde sie vor allem in Klöstern kultiviert. Bereits im Jahre 1601 hat Clusius zwischen roten und gelben Arten unterschieden.[14]

Sorten |

Grundsätzlich wird bei der Himbeere zwischen zwei Sorten unterschieden: Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren (remontierende Sorten). Remontierende Sorten fruchten mehrmals jährlich. Meist werden – aus betriebstechnischen Gründen – bei Herbsthimbeeren nach der Ernte alle Triebe abgeschnitten, was im Folgejahr zu Neutrieben und zu einer einmaligen Ernte im Herbst führt. Bei Sommerhimbeeren werden die Neutriebe belassen und so eine Ernte Ende Juni/Anfang August herbeigeführt. Wichtige Himbeersorten sind:[17][18]

Tulameen: sehr aromatische Sorte, groß, nach unten hin spitz zulaufend, Probleme mit Neutriebbildung, anfällig für Phytophthora

Glen Ample: früh, groß

Himbotop: Herbsthimbeere, Schweizer Züchtung, groß, feste Früchte, sehr stark wachsend

Autumn Bliss: Herbsthimbeere, Reife Anfang August, aromatisch, resistent gegen Wurzelkrankheiten

Polka: Herbsthimbeere, aromatisch, groß, Reife Mitte August

Schönemann: spät reifende deutsche Sorte mit länglichen, festen, etwas sauren Früchten

Zefa: Herbsternte, feste Früchte

Lloyd George, alte Sorte, dunkelrote Früchte

Anbau |

Pflückreife Himbeeren an Himbeerstrauch

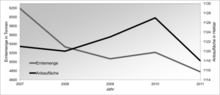

Himbeerernte und -anbaufläche in Deutschland von 2007 bis 2011

Da die Samen bei der Himbeere nicht innerhalb einer festgelegten Periode keimen, wird im Gartenbau eine Keimbeschleunigung angewandt.

Einmaltragende Himbeeren (Sommerhimbeeren) werden meist entlang eines Drahtrahmens gezogen. Dabei werden etwa zehn Fruchtruten pro Laufmeter belassen und am Draht angebunden. Während und nach der Fruchtreife wachsen aus den Wurzeln neue Ruten nach. Der Schnitt von Sommerhimbeerkulturen erfolgt direkt nach der Ernte. Dabei werden die abgetragenen Ruten bodeneben abgeschnitten und die Neutriebe aufgebunden. Remontierende Himbeeren (Herbsthimbeeren) werden nach der Ernte (November) bodeneben abgeschnitten. Im Frühjahr bilden sich neue Fruchtruten, welche wiederum im Herbst fruchten. Werden die abgetragenen Ruten über den Winter belassen, ist auch ein kleiner Frühertrag (Juni) möglich. Dieser sollte jedoch drei Wochen nach Erntebeginn abgebrochen werden, um den Spätertrag nicht zu gefährden.[7]

Himbeeren benötigen gleichmäßige Nährstoffversorgung bei ausreichender Wasserversorgung. Es wird empfohlen, die Pflanzreihe mit Mulchmaterial wie Stroh oder Rindenkompost abzudecken.[19] Im Jahr 2011 wurden deutschlandweit in landwirtschaftlichen Betrieben 4778,4 Tonnen Himbeeren auf einer Anbaufläche von 1118 Hektar geerntet. Das entspricht einem Ertrag von 4,27 Tonnen je Hektar.[20]

Weltproduktion |

2016 betrug die Welternte 795.000 Tonnen. Das Land mit der größten Himbeerproduktion der Welt war Russland, das 20,7 % der weltweiten Ernte produzierte. Europa war für etwa 62,7 % der Welternte verantwortlich.[21]

Die zehn größten Himbeeren-Produzenten waren 2016:[21]

| Produktionsland | Menge in t |

|---|---|

Russland | 164.602 |

Vereinigte Staaten | 137.829 |

Polen | 129.063 |

Mexiko | 112.661 |

Serbien | 61.875 |

Ukraine | 31.920 |

Bosnien und Herzegowina | 22.160 |

Chile | 19.132 |

Spanien | 17.808 |

Portugal | 16.972 |

| Welt | 795.249 |

Krankheiten und Schädlinge |

Die wichtigste Krankheit bei Himbeeren ist Phytophthora (Rote Wurzelfäule), welche zu verringerter Neutriebbildung und langfristig zum Absterben des Stockes führt. Eine weitere wichtige Krankheit ist die Rutenkrankheit, die auf mehrere Erreger zurückzuführen ist. Während Phytophthora nur durch ein optimales Bodengefüge verhindert werden kann, kann die Rutenkrankheit mit Fungiziden bekämpft werden. Schädlinge an der Himbeere sind Blattläuse, Himbeergallmücken, Himbeerrutengallmücken, Himbeerkäfer und Spinnmilben. Viruskrankheiten, die Zwergwuchs hervorrufen können oder zwergfrüchtige Ernten produzieren, sind ein weiteres Risiko im kommerziellen Anbau.[22]

Nutzung |

Himbeergeist

Steinkernfunde bei Pfahlbauten aus dem Neolithikum zeigen, dass Himbeeren bereits seit der Steinzeit wichtige Obstpflanzen waren. Kultiviert wurden sie erst im 16. Jahrhundert.[23]

Die Pflanze ist eine wegen ihrer Früchte beliebte Gartenpflanze. Die durch ihren hohen Vitamingehalt äußerst gesunden Früchte werden häufig roh verzehrt oder beispielsweise als Marmelade, Gelee, Kompott, Saft, Kuchenbelag, Kaltschale oder Fruchtgrütze vielfältig in der Küche verwendet.[24] Im Jahr 2011 wurden von den landwirtschaftlich geernteten Früchten 82,9 % als Tafelobst verwendet, 7,8 % als Industrie- oder Verwertungsobst. 9,2 % wurden nicht vermarktet.[25] In der Imkerei sind Himbeeren aufgrund des hohen Zuckergehalts (36–70 %) ihres Nektars und dessen hohen Zuckerwerts (0,18–3,80 mg Zucker/Tag je Blüte) eine geschätzte Nebentracht.[26] Die Beerenfrucht findet auch zum Aromatisieren von reinem Alkohol Verwendung. Die dabei entstehende Spirituose trägt die Bezeichnung Himbeergeist.[24] Die Beeren reifen nach der Ernte nicht nach. Sie zählen damit zu den nichtklimakterischen Früchten.

Nährwert/Inhaltsstoffe |

Himbeeren

Aufgrund ihres geringen Zuckergehalts sind Himbeeren besonders kalorienarm.[27]

| Vitamine pro 100 Gramm[28][29] | |||||||

| Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin C | Vitamin E | |||

| 0,02 mg | 0,05 mg | 0,08 mg | 25 mg | 0,91 mg | |||

| Mineralstoffe pro 100 Gramm[28][29] | |||||||

| Zink | Eisen | Kalium | Calcium | Magnesium | Natrium | ||

| 0,4 mg | 1 mg | 170 mg | 40 mg | 30 mg | 1,3 mg | ||

Beispiel: 100 Gramm Himbeeren enthalten 1300 mg Zitronensäure, 190 mg Kalium, 40 mg Äpfelsäure und 25 mg Vitamin C.[30]

Verwendung als Heilpflanze |

Wildwachsende Himbeeren

Heildrogen sind die getrockneten Himbeerblätter, Rubi idaei folium (DAC) und Himbeersirup aus den frischen Früchten zubereitet – Rubi idaei sirupus. Wirkstoffe sind in den Blättern Gerbstoffe (Gallotannine und Ellagitannine), Flavonoide und Vitamin C, in den Früchten Mineralstoffe, Vitamine, Fruchtsäuren, Farbstoff-Glykoside und Aromastoffe aus etwa 100 Komponenten.[31]

Die Blätter werden in der Volksheilkunde wie die Blätter von Brombeeren verwendet, so aufgrund ihres Gerbstoffgehalts als Tee bei leichten Durchfallerkrankungen, zu Gurgeln bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum, seltener auch zu Waschungen bei chronischen Hauterkrankungen. Fermentierte Himbeerblätter erinnern an den Geschmack von Schwarzem Tee, sie sind daher häufig in Hausteemischungen enthalten. Der Sirup dient der Geschmacksverbesserung und der Färbung von Arzneimitteln, seit alters her wird er (verdünnt) gern als durstlöschendes Getränk bei Fieber gegeben.[31]

In der Naturheilkunde finden sowohl Früchte, Blätter, Blüten als auch Wurzeln Anwendung.[32] Es werden beispielsweise die Beeren gekocht oder roh eingenommen oder die verschiedenen Teile der Pflanze als Tees, Tinkturen oder Bäder angewandt.

Die Wirkung der Pflanze reicht von entzündungshemmend, blutreinigend, adstringierend bis zu beruhigend, fiebersenkend, harn- und schweißtreibend. Eingesetzt wird sie unter anderem bei geschwächtem Immunsystem, Rheuma, Halsentzündungen, Mundgeschwüren oder Verdauungsproblemen.[28]

Himbeerblättertee kann zyklusregulierend wirken und Menstruationsbeschwerden sowie ein vorhandenes prämenstruelles Syndrom (PMS) mindern.

Als altes Hausmittel wird Himbeerblättertee zur Geburtsvorbereitung verwendet.[33] Unter anderem soll er Wehen einleitend wirken sowie der Weitung des Gebärmutterhalses und Muttermundes dienen.[34][35][36] Wissenschaftlich ist die Wirkung jedoch nicht erwiesen und Nebenwirkungen nur wenig erforscht.[37]

Quellen |

Literatur |

Peter Schütt, Hans Joachim Schuck, Bernd Stimm (Hrsg.): Lexikon der Baum- und Straucharten. Das Standardwerk der Forstbotanik. Morphologie, Pathologie, Ökologie und Systematik wichtiger Baum- und Straucharten. Nikol, Hamburg 2002, ISBN 3-933203-53-8 (Nachdruck von 1992).

- Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. 3. Auflage. Nikol, Hamburg 2005, ISBN 3-937872-16-7 (Nachdruck von 1996).

- W. Scherer: Schäden an Himbeeren und Brombeeren erkennen, bestimmen – richtig handeln. Scherer, Augsburg 1989

Einzelnachweise |

↑ Eckehart J. Jäger (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. Begründet von Werner Rothmaler. 20., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, ISBN 978-3-8274-1606-3, S. 424–425.

↑ ab Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 2001. Seite 511. ISBN 3-8001-3131-5

↑ abcd Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1, S. 675–676.

↑ Helmut Hintermeier: Der Liguster und seine Gäste. In: Allgemeine Deutsche Imkerzeitung. November 2008, S. 30, 31

↑ Erhard Dörr, Wolfgang Lippert: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Band 2, Seite 41–42. IHW-Verlag, Eching bei München 2004. ISBN 3-930167-61-1

↑ John Seymour: Das neue Buch vom Leben auf dem Lande. Erweiterte Ausgabe. Dorling Kindersley, München 2010, ISBN 978-3-8310-1577-1

↑ ab Helmut Weiß, Christian Gosch, Andreas Fischerauer: Beerenobst. Sorten, Pflanzung, Pflege, Verarbeitung. Stocker, Graz 2001, ISBN 3-7020-0906-X

↑ abc Heinrich E. Weber: Rubus. In Heinrich Egon Weber (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Begründet von Gustav Hegi. 3., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. Band IV. Teil 2A: Spermatophyta: Angiospermae: Dicotyledones 2 (2) (Hamamelidaceae – Rosaceae 1. Teil). Blackwell, Berlin u. a. 1995, ISBN 3-8263-3016-1, S. 309–315.

↑ Carl von Linné: Species Plantarum. Band 1, Lars Salvius, Stockholm 1753, S. 492 (Digitalisathttp://vorlage_digitalisat.test/1%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.biodiversitylibrary.org%2Fopenurl%3Fpid%3Dtitle%3A669%26volume%3D1%26issue%3D%26spage%3D492%26date%3D1753~GB%3D~IA%3D~MDZ%3D%0A~SZ%3D~doppelseitig%3D~LT%3D~PUR%3D)

↑ Dioscurides: De materia medica, übersetzte Textstelle

↑ K. E. Hummer, J. Janick: Rubus Iconography: Antiquity to the Renaissance. In: Acta Horticulturae. Band 759, 2007, S. 89–106 (PDF-Datei; 1,65 MB)

↑ Plinius: Naturalis Historia, Textstelle 1

↑ Plinius: Naturalis Historia, Textstelle 2

↑ ab Konrad Keipert: Beerenobst. Angebaute Arten und Wildfrüchte. Eugen Ulmer, Stuttgart 1981, ISBN 3-8001-5517-6

↑ Feinschmecker-Fahrt:Guten Appetit, Übersicht von Gisela Schmidt auf vegetarismus.ch.

↑ Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción. Vol. XII, Nr. 34, 2. Semester, Panace@ 2011, S. 191, online auf docplayer.es, abgerufen am 1. August 2018.

↑ Reto Neuweiler: Beeren und besondere Obstarten. Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Zollikofen 2000, ISBN 3-906679-75-6

↑ Thomas Rühmer: Obstsorten: praktische Porträts marktrelevanter Sorten. Österreichischer Agrarverlag, Wien 2006, ISBN 3-7040-2162-8

↑ Georg W. Kröger (Hrsg.), Gustav Engel u. a.: BdB Handbuch Teil VI, Obstgehölze. Fördergesellschaft "Grün ist Leben" Baumschulen, Pinneberg 1985

↑ Wachstum und Ernte - Obst - Ausgabe 14 (Jahresausgabe). In: Fachserie 3 Reihe 3.2.1 - 14/2011. Statistisches Bundesamt, 10. Januar 2012, S. 13, archiviert vom Original am 15. November 2012; abgerufen am 23. Oktober 2012 (PDF-Datei; 0,2 MB). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.destatis.de

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.destatis.de

↑ ab FAOSTAT-Produktionsstatistik, aufgerufen am 25. Januar 2018.

↑ G. Baumann: Elimination of a heat-stabel raspberry virus by combining heat treatment an meristem culture. In Acta Horticulturae, Band 129, 1982, S. 11–12 (Abstract)

↑ Ulrich Hecker: Laubgehölze Wildwachsende Bäume, Sträucher und Zwerggehölze. BLV Verlagsgesellschaft, München 1985, S. 147

↑ ab Bundessortenamt (Hrsg.): Beschreibende Sortenliste Himbeere, Brombeere. Deutscher Landwirtschaftsverlag, 2006, ISSN 1610-5184, S. 9 (PDF-Datei; 4,4 MB [abgerufen am 23. Oktober 2012]).

↑ Wachstum und Ernte - Obst - Ausgabe 14 (Jahresausgabe). In: Fachserie 3 Reihe 3.2.1 - 14/2011. Statistisches Bundesamt, 10. Januar 2012, S. 20, archiviert vom Original am 15. November 2012; abgerufen am 23. Oktober 2012 (PDF-Datei; 0,2 MB). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.destatis.de

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.destatis.de

↑ Helmut Horn, Cord Lüllmann: Das große Honigbuch. 3. Auflage. Kosmos, Stuttgart 2006, ISBN 3-440-10838-4, S. 30

↑ Die zehn zuckerärmsten Obstsorten, menshealth.de

↑ abc Himbeere, fid-gesundheitswissen.de

↑ ab EU Nährwertkennzeichnungsrichtlinie (EU NWKRL 90/496/EWG) und Rewe-Nährwerttabelle

↑ Hecker, Ulrich: Laubgehölze Wildwachsende Bäume, Sträucher und Zwerggehölze, BLV Verlagsgesellschaft, München, 1985, S. 147

↑ ab Ingrid Schönfelder, Peter Schönfelder: Das Neue Handbuch der Heilpflanzen, Botanik Arzneidrogen, Wirkstoffe, Anwendungen. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-440-12932-6, S. 388–389

↑ Himbeere, heilpflanzen-wissen.de

↑ Tipps von der Hebamme, rund-ums-baby.de

↑ Heilpflanzen für die Schwangerschaft, frauen-heilkraeuter.de

↑ Himbeertee, tee-magazin.de

↑ Himbeerblättertee erleichtert die Geburt, netmoms.de

↑ Lone Holst, Svein Haavik, Hedvig Nordeng: Raspberry leaf – should it be recommended to pregnant women? In: Complementary therapies in Clinical Practice. Band 15, Nr. 4, S. 204–208, DOI:10.1016/j.ctcp.2009.05.003, PMID 19880082

Weblinks |

Himbeere. In: FloraWeb.de.

Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

Rubus idaeus L. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora.

Verbreitung der Himbeere (einschließlich verwandter Sippen) auf der Nordhalbkugel aus: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants. 1986, ISBN 3-87429-263-0 bei Den virtuella floran. (schwed.)- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)

- Beeren & Früchte selber pflücken auf Schweizer Bauernhöfen